私とタンゴ

1. タンゴなんて知らないよ〜ピアソラ初来日

タンゴ環境は一切なかった。ベースを弾き出した頃の共演者に高柳昌行さんの生徒がいた。聴かせてもらったアストル・ピアソラのLPが最初のタンゴだった。セステートで「英雄と墓への序章」が入っていた。ボルヘスの詩に絡んでいく緻密な音楽に驚いたのだ。ジャズの世界ではマイルス・デヴィスを先頭に電化・ロック化していた頃だ。

高柳さんが(タンゴ演奏家以外では)日本で初めてピアソラ作品を録音(「Mort」)しその時のベースが井野信義さんだった。そのころの「中南米音楽」誌(現ラティーナ誌)の編集長が高場将美さん。ピアソラの初来日には多大な貢献をしている。当時「中南米音楽」の記事はすばらしいものが多かったし、「こんなのまで〜」と思うような、重要だが売れそうにないタンゴ、フォルクローレ、ブラジルなどのLPが日本盤でどんどんでていた。彼のチカラだろう。

大学院へ行くのも、教職を取るのも、ましてや企業に勤めるのは想像さえできずにいた。ベースを手に入れた。いぶかる母親と後楽園球場の近くの楽器屋に行った昼下がりのことはなぜか良く覚えている。のちのちメディアのインタビューでは「なぜベース(こんな楽器!)を選んだの?」というのが決まり切った質問だった。「〜〜〜〜〜だから」と答えている内にその答えが事実に成っていくのがウソっぽくて今はごまかすことにしている。過去は現在が作り続けている。

ともかく、ベースを弾いた。なぜかすぐ弾けた。弾くアルバイトもすぐ見つかった。そのお金で卒論用の本とLPレコードを買い漁った。「近代日朝関係と日本の思想史」を調べた。右翼・無政府主義・リベラルなどの思想史と日朝関係。外国語学部英語学科・国際関係副専攻で鶴見和子教授に出した。変な学生だった。

すぐ弾けるには弾けたが限界が来るのは目に見えていた。時は、ゲイリー・カー、ミロスラフ・ビトウスの頻繁な来日がはじまり、ベースの可能性を日本中に見せつけたころだ。クラシック界もジャズ界も聴衆も本当にビックリした。日本のコントラバスの情報はその程度だったのだ。

私は、高校の同級生だった溝入敬三さんに習いに行った。彼はその頃もうデビューリサイタルを開き世界のリアルタイム現代音楽にコミットしていた。そして彼に井野信義さんを紹介され習いに行った。

井野さんから「性格を変えたいなら音楽で変えていけ」という金言を得て、音楽にしがみついていった。その頃、祖父が亡くなった。初めての身内の死。黎明期の商社マンとして中国・ベトナム・パキスタンで暮らしてきた明治の気骨あふれる大きな人だった。そんなおっかない人が職にも就かずフラフラしていた私を否定せずに見守ってくれていたのだ。

その頃、ちょうどアストル・ピアソラの初来日。渋谷公会堂の客席で高柳さんと井野さんに会った。古今亭志ん生師匠に熱中して世の中を斜めに見ていた時期、生ピアソラはショックだった。バンドネオンを立って弾くのは彼が始めたという。まっすぐ前を向いて胸を張り、自分が弾いていないときでも「どうだ! 俺の音楽は、どうだ!俺は」と言っている。まぶしかった。

2.高柳昌行(JOJO)さん

ジャズもクラシックもどうもしっくりこない時期(学んだもの以上には感じられなかった。)のこの体験は、後で思うとかなり大きかったようだ。しかしピアソラやタンゴを自分が演奏するとは予想さえしていなかったのも事実。

井野さんのヨーロッパでの活動が忙しくなり、高柳さんとの共演が思うようにできなくなり、私にその役を振ってくれた。それこそ高柳さんとの集中2年間の始まりだった。二人とも他の仕事をせずにデュオにこだわった。世界中のありとあらゆる音楽の話をし、オーディオの話をし、政治の話をし、もちろんピアソラの話をし、私にとって特筆すべき貴重な期間だった。

高柳さんの体調が思わしくなく演奏できないときは、デュオをキャンセルした。私だけでもやれば、という発想さえなかった。西荻のアケタの店では毎土曜の昼の部を全部このデュオに空けてくれた。インプロ、モンクやミンガス、ドルフィーそしてピアソラも少し(「新婚旅行」のサントラなどはヴァイオリンとバンドネオンのデュオだったので応用できた。)をやって旅もした。

私とタンゴの関係には高柳さんの存在は欠かせない。そんな私にとって1986年は最大のエポックだった。高柳さんとの演奏の他に富樫雅彦さんのグループにも入り、初の海外演奏旅行(即興演奏)でカナダ・アメリカ、初めてのLP/CD「TOKIO TANGO」発表。それに加えて、なんとブエノス・アイレスにタンゴを演奏しに行ったのだ。事の始まりは、ブエノス公演をひかえた楽団のベース奏者が逃げちゃった!という事。その楽団にいた翠川敬基さん(チェロ)と「低二弦」(ていじげん)というデュオをやっていた関係で推薦されたわけだ。

3.プグリエーセとブエノス・アイレス体験

シエテ・デ・オロという横浜にあるオスワルド・プグリエーセ楽曲のみを演奏する楽団だった。初めてプグリエーセを聴く。ジュンバというリズムの発案者ということ。ジュンバは確かに面白く、何かあると直感した。ピアソラは晩年に成るほどジュンバを多用している。まるで「もうこれしかない、ここへ帰ってきたぜ」という感じさえした。ピアソラがタンゴの本流である資質はこう言うところにある。このリズムは究極の2ビートともいえる。1,2,1,2,の2にあたる裏拍に強烈な低音が鳴る。プグリエーセはそれを左手のゲンコツでだした。

プグリエーセの練習場のピアノはとてもお粗末で、左ゲンコツでジュンバを叩くと、いくつかの白鍵が下がったままになる。それを上手に戻しながらジュンバを続けていたのを見て感心した。

それは、お隣のブラジルのサンバの低音打楽器スルドにあたる。前拍を充分に溜めて1拍目で着火させる音楽だ。踊りの発達した地域に特徴的だ。(タンゴ、フラメンコ、韓国伝統音楽、ウインナ・ワルツなどなど)

私の身体の中にロックの8ビート、ジャズの4ビートはどうやら無かったが、なぜだか2ビートはあったようだ。そのためか、自然にタンゴに馴染め、ジュンバに驚喜し、それ用の奏法を編み出したりした。シエテのメンバーは今考えると面白い。翠川さんがいて、後に高柳さん、廣木光一さん、飯田雅春さんがはいり、のちにピアソラの世界的研究家になる斎藤充正さんがバンドネオンを弾いていて、ファイナルファンタジーの音楽で超セレブになった植松伸夫さんがピアノを弾いていた。あがた森魚さんがヴォーカルをやったこともあるし、高柳さんのギターの生徒だった田辺義博さんはこの楽団を機会にギタリストからバンドネオン奏者になってしまった。

ブエノス・アイレス体験は大きかった。プグリエーセと一緒に練習し公演した。タンゴ三昧、フォルクローレも本物を体験した。初っぱなに驚いたのはブエノス・アイレスの空港へようやく到着したときのこと。プグリエーセが我々を迎えに来てくれていた。それを知った空港職員の計らいで、煩瑣な入国手続きはパス、「こちらへど〜ぞ」。プグリエーセ本人から赤いバラを一本ずつもらった。日本のタンゴ愛好会の人たちが「プグリエーセの前で演奏するのは御前演奏だ」なんて言っていたの「何を言っているのだろう?」と訝しく思っていたがあながち冗談ではないのかもしれないと感じ始める。

そうなのです。(急に、ですます調になりました。彼のことは丁寧にしか言えません。)国全体から尋常でない尊敬を集めているまさに別格の方だったのです。自分は共産主義者だ、とおっしゃっていましたが、所謂理論派のマルキストではなく、平和と平等と美を求める芸術家というのが正しい気がします。日本に真の共産主義がある、なんて真顔でおっしゃっていましたから妙にくすぐったかったです。反体制活動をずっと続け何回も投獄されています。警察にも必ずと言って良いほど彼のシンパがいて、手入れがあると言う情報が入ると、コンサート会場に早めに出向きピアノの上に赤いバラを置き、その旨を伝えたと言います。それを見るやプグリエーセは隠れ、代わりのピアニストが呼ばれたそうです。

タンゴ楽団で初めてコロン劇場(世界三大オペラハウス)公演をやったのも彼です。そのライブLPのジャケットが白地に赤いバラでした。私達との共同コンサートでも、夜の公演なのに昼過ぎから大人の男達が劇場前で並んでいます。一曲終わるちょっと前に歓声が劇場に鳴り響きます。何か儀式のようでした。

エキストラのほんの物見遊山のつもりが、タンゴにやられちゃいました。チェ・タンゴ・チェ。

この辺でまた、普通の文体に戻ります。

4.異邦人の目

ブエノス・アイレスでのタンゴ三昧も一週間過ぎたころ、道を歩いていて「オレはタンゴだけでは生きていけないな。」とふと思ったのを覚えている。こんな理想的な環境で心底楽しんでいながら、やはり外国の音楽なのだというどうしようもない実感があった。良さがわかればわかるほどそうだった。くせは強いが、西洋オンガクの理論で理解できる。(後に経験したフラメンコは西洋オンガクの理論で理解できなかったことと対照的だ。)タンゴの異邦人である私がこんなに良いと思っているのはナゼだ?そういう方向の考えを始めてしまった。

移民であることと関係しているのか、タンゴにはアルゼンチン人の西洋クラシック音楽に対するあるいはヨーロッパ一般に対する独特のコンプレックスが潜んでいるようだ。「良いネタを見つけた」というノリで日本のクラシック演奏家がタンゴを演奏するのとまったく違う話だ。ちょうど現地で封切りされていた「タンゴ・ガルデルの亡命」を映画館に観に行った。今思うと、ブエノスアイレス・パリ・政治・亡命・タンゴ・故郷など今回の企画のキーワードに溢れている。

音楽が栄える時は経済が良いときと絶望的な時だろうか。アルゼンチンは前者だ。2回の世界大戦に参戦せず、小麦など食料輸出で潤っていた時期がタンゴ黄金期と重なる。夜の世界が繁盛して、不良中年演奏家達が誇りと自信をもって演奏していたのだろう。当然のように罠もある。酒、ドラッグ・ギャンブル。(コビアンの名曲、「ロス・マレアドス」は「酔いどれ達」と訳されているが、酒ではなく薬中毒の事だと言う。これも高場さん情報。)しかしブエノスで会った(日本では無名の)中年タンゴ演奏家たちは皆素敵だった。堂々としていた。近寄るとポマードとアルコールの匂いがするような感じと言ったら近いか。

経済が破綻してくると観光タンゴをやったり外国へ行って稼ぐ。性的刺激を強調してアメリカンショービジネスのサーキットに入り、民音のタンゴ企画に参加する。その上がりで「ビエホ・アルマセン」という老舗のタンゴライブハウスも出来たと聞く。ピアソラでさえ初来日の時にラ・クンパルシータを弾いた。クンパルを演奏するのが日本公演の暗黙の約束だそうだ。

世の中の不景気が進み、銀行封鎖になり、だんだんと映画「12タンゴ」の状況になる。昨年私がトゥールーズのオルタナティブなスペースで即興演奏をしたとき、そこの照明担当がフランスに来たばかりのアルゼンチン人、奥さんがタンゴダンサーとして稼いでいると言っていた。ちなみにカルロス・ガルデルはトゥールーズ生まれ。

私がブエノスを訪れた時はまだ、観光タンゴのお仕事演奏が終わった後に地元の人たちのためが踊るためのタンゴがあった。しかしその頃でさえ、コントラバス奏者が減って困る、おまえやらないか?と言われた。エレキベース奏者しか集まらなくなっていたのだ。プグリエーセのお孫さんもロックのキーボート奏者だった。タンゴがすでに保存会的状態であったことは否めない。時代を作った巨匠達が次々に亡くなり、いまはその傾向がますます進んでいるのだろう。

滞在時は、マルビナス(フォークランド紛争)の最中で、港にソ連の軍艦が停泊していて、街のあちらこちらでチェ・ゲバラのポスターが貼ってあった(彼はアルゼンチン人だ。)ピアソラ・ゴジェネチェのライブ盤でゴジェネチェはサッチャー首相をからかった替え歌を歌っている。

5.タンゴの試行錯誤

帰国するとタンゴに「当たった」という感じに陥っていた。処方箋としてはタンゴを演奏するしかない。では、何を?どうやって?私が当時頭に描いていたタンゴ観は、ピアソラが異端でなく本流だ、ということ、プグリエーセのジュンバはタンゴの必須事項だということだった。しばらく古典タンゴをやって、いつかはピアソラをやるというのではなく、はじめから全部ピアソラで、しかもジュンバを意識してやろうと思った。

高柳さんにブエノスでピアソラの譜面やらアドルフォ・ベロンのLPなどを買ってきた。とても喜んでくださった。そしてなんとシエテ・デ・オロ楽団に入ってもらった。プグリエーセ楽団のコンサートマスターだったアルトゥーロ・ペノン(バンドネオン)が教えに来たり、後述するレケーナ、ビネリも教えてくれたりする環境に驚いて「徹よ、俺は長い間ジャズという回り道をしてきたようだ。」と冗談めかして高柳さんが話してくれたのを忘れない。(高柳さんの思い出のために今回「Mort」を、企画の意味からも「タンゴ・ガルデルの亡命」から「アウセンシャス」を演奏しようと思っている。)

当時の東京はバブルのど真ん中。京王プラザホテルでオスワルド・レケーナ楽団が毎日演奏。バンドネオンはあのダニエル・ビネリ。(プグリエーセ楽団に在籍し、最後のピアソラ六重奏団にも呼ばれた。)渡りをつけてレケーナさんに会いに行った。パブロ・ネルーダの本を熱心に読んでいたのが印象的だった。「日本も変わってしまったな」と何かを感じていた。通訳をヤヒロトモヒロさんにやってもらい高柳さんと二人でレケーナさんのレッスンを何回か受けた。

タンゴの成り立ちの話、アフリカの要素の話、フリオ・デ・カロがどれだけ重要な人だったかの話。メルセデス・ソーサの音楽監督もやっていたレケーナさんにミロンガ、アルゼンチンサンバのことを聞けたことは貴重だった。それにもまして私の中で残っているのは彼の音楽に対する考え方だった。彼はアルゼンチンのプロ音楽家資格の審査員をしていた。

「どういう基準ですか?」と聞くと「上手に弾けることよりもタンゴにどういう誇りを持っているかだ。」という答え。「だからプロ音楽家同士のストライキも簡単にできる。誇りで繋がっている。」日本と違うな〜と思った。ある日、教えてもらうためホテルの部屋に迎えに行くと激怒していて収拾が付かない状態だ。 NHKの健康番組!で演奏させられた、と烈火のごとく怒っている。国辱問題だ、とさえ言っている。タンゴのダンスは老化防止に良いいう流れでその老化防止用ダンスの伴奏をやらされた、という。どういう主旨の番組であるかはやってみて初めてわかったのだ。彼のように誇り高い人にそんなことをやらせる日本よ。大事に大事に思い、育て、守り、伝えている音楽を単なる道具としてしか捉えない日本よ。

冗談はないのだ。音楽と人生と文化と政治とすべてが密接に繋がっている。彼にとって、音楽という仕事は、仕方ないで済ますことは出来ない人生の最重要事項なのだ。

私にとってのタンゴはこの段階ですでにピアソラの胸をはった姿勢であり、プグリエーセの赤いバラであり、レケーナの怒りだった。

6.ピアソラ楽団に入るのだ!?

ピアソラは当時ピアニストにヘラルド・ガンディーニを加入させていた。現代音楽作曲家である彼は縦横無尽にピアノを弾いた。それはタンゴの歴史上ありえない自由なピアノだった。それでもびくともしない、いや魅力を増していくピアソラ音楽の構造の強度。ヨーロッパのジャズフェスティバルで頻繁に演奏していたピアソラはその影響かどうかわからないがどんどん自由度を増していき、モントルーフェスでは「AA印の哀しみ」で完全な即興演奏にまで入り込んでいたのだ。留まることを知らない勢いにラジオの前で圧倒された。

ますます惹かれていった私はグループを作る。ともかく声部を増やそう。高柳さんが自分のエキストラで一押しだった廣木光一さん、彼の紹介でベースの吉野弘志さん、を招いて高柳・廣木・吉野・徹というカルテットをアケタの店でやった。中身に自信はなかったが実現したことが私にとって画期的なことだった。雨の日だった。雨の日は特に体調が悪くなりキャンセルの多い高柳さんがそれを押して来てくれたのを良く覚えている。

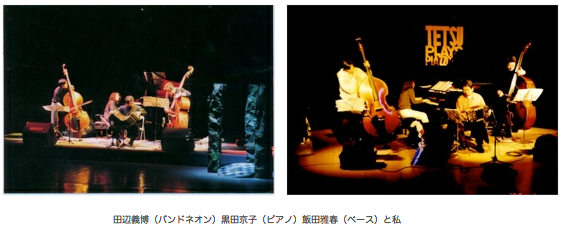

もうこうなったらピアソラのグループに入るのだ、と思うまで気持ちは高揚して行った。よし、取りあえずCDを作って聴いてもらい、あわよくば加入してしまうのだ。若いというのは時におそろしいことを平気で考える。「Tetsu plays Piazzolla」今思うと欠点だらけだが精一杯だった。高場さんと田邊さんに頼んでCDを持って行ってもらった。時すでにピアソラがヨーロッパで倒れ、ブエノス・アイレスに搬送されていた。石もて追われるようにヨーロッパへ行ったピアソラが、大統領が差し向けた特別機で故郷へ帰ったのだ。病院のベッドの所までは我がCDは到着した。しかし・・・・・

録音は空中散歩館。「天使の復活」が手こずり何回もやる。苦しかった。「私は今・ここで・何をやっているのだ?」という声がどこかから響く。自分とは何者?どこから来てどこへ行くのか?という問いのために音楽にしがみついている人間が、ある特定の人の音楽だけを時間をかけて録音している。どこかに構造的矛盾がある、と感じてしまった。

7.くすぶり続けるものあり。

ピアソラが亡くなる。誰よりも早く「ア・・・アストルが・・・・・死んでし・・・・」とぎれとぎれの電話をくれたのが高場さんだった。年に1回会うかどうかだったのに思い出してくれ、知らせてくれた。アストル、ラモーン(高場さんのラテン名、向こうのミュージシャンは尊敬を込めて皆そう呼んでいます。)と呼び合う仲だったので、高場さんの落胆は充分理解出来た。私は変にリアリティがなかった。

何かくすぶり続けるものがありジャズピアノの板橋文夫さんを入れてピアソラをやったりもした(アウセンシャスというグループ名を付けた。不在という意味。)が、ジャズミュージシャンが演奏するタンゴは何かが違っている。ジャズではアドリブが大事。ピアソラの曲のコード進行でアドリブをして何になる?ともかくブエノスで感じたあの匂いがしない。

ピアソラ最晩年のセステートの録音がCDで出始め、ガンディーニのピアノや、プグリエーセのジュンバの多用などが、正に私の興味の中心と重なり、だんだんと自分の身体をピアソラが浸食しはじめた。

小松亮太さんが世の中に出始めていて、彼のグループでコンサートをいくつかやった。ジャズミュージシャンでない演奏家でタンゴにこだわり抜いているこの若者に興味がわき、ピアソラ後期のレパートリーで演奏したくなった。限定一ヶ月という枠を決めた。それは、前回レコーディングの時に感じた気持ちが規制を作ったのだ。だらだらとやり続けるモノではない。

それは小松さんが「スター」になる一ヶ月と重なっていた。リハーサルごとにスポンサーやメディアやスタイリストが付いていくのを眺めていた。ライブも何回かやったが客入れに1時間以上かかったりする状況。な、何事が起こっているのだ?この人達は(すいません)ピアソラの代役を聴きに来ているのか?メディアに踊らされてきているのか?居心地が非常に悪かった。お金はライブハウスレベルではビックリするほど手に入ったが続けることは出来なかった。CD「Ausencias(不在)」を録音して予定通り一ヶ月で解散、ピアソラから中退するとライナーに書いた。インディーズのジャバラレーベルで発売したが、キングレコードが二年間借りにきた。げに商売とはこういうものだ。商品と作品の違いか。

しばらく経って梅本実さん(ライブハウス横濱エアジンオーナー)が「フルオーケストラ(神奈川フィル)を一晩使って良いよ、なんでもすきなことやって。」との依頼。リハーサルだけでも1回◎十万円かかるオーケストラと出来るとはきっともう無いことと思い自分の才能を顧みることなく引き受けた。即興演奏ではオーケストラとやる意味はないだろう、とするとそれまでやってきた音楽で私にとってエポックだったものをやってみよう。韓国シャーマン音楽とタンゴの二曲を作った。「ストーン・アウト」と「タンゴ・エクリプス」。

ダブルコンチェルトのように、私と沢井一恵さんがソロを弾きオーケストラが演奏するストーン・アウトは、原曲は箏四重奏団ヴォルテックスのために作ったもの、韓国シャーマン音楽のリズムを強調。シャーマンのドン、金石出さんに捧げた。小松亮太さんと私がソロでオーケストラが演奏するのがタンゴ・エクリプス。私の感じていたタンゴを全部ぶち込んだ。両方とも私のパートは書いてない。その時に閃いた音を弾いた。

ピアソラは最晩年、少人数のグループを解散した後、各国のオーケストラとだけ仕事をしていた。その事がこの経験から少し理解できる。タンゴとオーケストラ/西洋音楽との相性は良い。レオ・ブローウェルが指揮をしたピアソラのギターとバンドネオンのためのコンチェルトでは、リハーサル不足のためかオーケストラがあまり合っていないのだが、それさえ微笑ましく、盛り上がるところはとても良い。あの人数がいなければ表現できないことはある。

なお「タンゴ・エクリプス」はその後、小松亮太コンサートでコントラバス四重奏として編曲し直し演奏、その後、札幌の「漢達の低弦」(8〜10人組のコントラバスアンサンブル)が何回も演奏。2008年夏には某有名オーケストラのコントラバスセクションのコンサートでも演奏予定。

世はピアソラブームに沸き、ゆかりのミュージシャンが来日し、記念コンサートがいくつも行われ、クラシックのレパートリーになり、CMで使われたCDが飛ぶように売れ、賑やかだった。その分、私はタンゴに醒めていた。このブームはいつまで続くのか、結局何も残さずに終わってしまうのだろうか、一つだけあるという椅子には彼が座るのだろうな、と冷ややかに思っていた。アルバイトでcobaのレコーディングで何回か録音をしたり、ソロやデュオでコントラバヘアンドを弾いたりする以外はタンゴとは離れた。

そんな折に北九州のトリオ・ロス・ファンダンゴスからお誘いがあり何回か演奏。田辺義博さんからライブや録音で誘われるなどがあり、すこしずつタンゴ・ピアソラが身近に迫ってきている感じはあった。

それが今回一気にピアソラ企画の当事者になっている!

私とジャンさん

カナダ・ビクトリアビルのフェスティバルは、フランス・ナンシーのミュージック・アクションフェスティバルと共に最先端の音楽を提供し続けている。両方のフェスに出演するために日本からギターの今井和雄さん、箏の沢井一恵さんと出かけた。そこでの自分たちの演奏の他に、亡くなったベーシストペーター・コバルドさんへの追悼演奏があった。バール・フィリップス、ジョエル・レアンドル、ウィリアム・パーカーと私のコントラバス四重奏だった。フェスティバルの大きな企画だった。私はレンタルの学生用楽器で懸命に演奏しペーターさんを追悼した。CDもでた。

そのペーターさんとジャンさんはデュオを長年続けてきていた。ペーターさんもブパタルに住居を持ち、今その家はライブスペースになっている。ジャンさんの痛みは相当大きかった。そんな折、セッションハウスの伊藤さんが仲介してくれ私はジャンと出会った。誰もいないセッションハウスのギャラリーで初共演。これは良い、オトナの表現だ、相性も良い、とお互い思ったよう。次回から共演を始めようと話し合った。きっとペーターさんが導いてくれたのだ。

その後ジャンの多忙と私の耳の病で実現できずに2006年にやっとツアーができた。助成をしてくれたEUジャパンフェストへの報告書を以下に貼付します。

ジャン・サスポータス/齋藤徹 ツアー2006を終えて

齋藤徹

ジャンさんはユダヤ系フランス人、生まれたのがモロッコ、母方がイタリア、今住んでいるのがドイツ、トルコ人と日常的に仕事をしています。アシスタントのアンニャさんはドイツ人ですが、フランス語とラテン語の教師をしています。近現代以前のヨーロッパへの興味からラテン語を始めたそうです。普段日本ではあまり触れられない「ヨーロッパ」の側面を身をもって知るお二人と二週間寝食を共にし、パフォーマンスをしたことは、それだけで、私はもちろん、周りにいた各地スタッフ達にとって大変大きな文化交流だったと思います。しかしこのツアーはもっともっと豊かな時間を多くの人に与えてくれました。

日本に並々ならぬ関心を持ち、十数年来日を繰り返し、合気道を身につけ、古事記や神道にまで興味をもつジャンさんは今まで出会ったヨーロッパ人アーティストとは一味も二味も違っていました。単なる日本礼賛ガイジンではなく、悪くなってきている日本の道徳を嘆くことも忘れず、毎朝必ず新聞をつぶさに読み世界の動きを押さえている事でも分かるように、視点の確かな人でした。

愛知芸術文化センターでのパフォーマンスでは、久田舜一郎さんという能の大倉流小鼓奏者に参加していただきました。次期人間国宝の方ですが、日本で本当のトップに居る人は他の芸に対してとても謙虚です。私は数年前久田氏にヨーロッパの現代音楽祭に来てもらって一緒に演奏したことがありました。ある晩、パリの現代音楽家、ブルキナファソの民族音楽家達とのセッションがあり、久田氏も参加。夜空の月に向かって吠えるがごとき彼の音に、参加者すべてが何かを感じ素晴らしいセッションになり、そのフェスティバルのピークだったという評がでていました。能の原点にはとてもシャーマニックなものがあり、それがいろいろな民族の各個人の古い記憶に直接響いたのかもしれません。

その事を頭に描きつつ、名古屋に来ていただきました。目論見は見事に的中。ジャンさんは久田さんのことを「master of time」とすぐさま見抜きました。久田さんをはじめ日本の伝統芸能の人と非日本人とのセッションで辛いのは、動きや音数の少ない状況に、彼らが焦って直接的に反応してしまうことでした。しかしジャンさんは初めから久田さんの創る演劇空間にすんなり入っていきました。鼓の音を「言葉」の代用と感じて直ぐに反応するのではなく、空間の中で長く「待てる」演技が自然に出来ていたのです。

「地から」というジャンさんの演目は、地からのエネルギーが天に向かうと言うイメージの彼の代表作です。演目の動機を聞くや、久田氏は「翁」という能の原型になる演目を選び演奏しました。ジャンさんは、15年間やっているがこの日の演奏が今までのベストだったと興奮して語っていました。洋の東西を越え、時代を超えて「人間」の共通の願いや想いが伝わった至福の時だったのでしょう。

「待つ」ことは「聴く」ことであり、現代社会で特に必要なことの一つだと思っています。「見る」こと、「スピード」が主体の現代はより多くの情報を取り入れ、流れに遅れないようにしてばかりいるように見えます。忙しい世の中で立ち止まり、「待って」「聴く」ことには不安がつきまといます。他人に抜かれて損をするのではないかということが強迫観念のようになっているのかもしれません。しかし今こそ「待つこと」「聴くこと」が必要なのではないでしょうか。久田さんとの初顔合わせの時から、ジャンさんは当たり前のようにそうしていました。とても嬉しい瞬間でした。それが聴衆にも「そうなんだ!それで良いのだ!」と伝わったと思います。

もう一つこのツアーで立ち現れた印象的なトピックは「ユーモア」ということでした。人を馬鹿にしたり、身体的特徴をあざ笑うような笑いはユーモアとは全く違うものであることを、今更ながらですが、気づかせてくれたのではないかと思います。ユーモアの語源がヒューマンであるように、(さらにさかのぼった語源はお臍!らしいです。これも面白いです。)ユーモアとは人間性に基づいた、もっと言えば生命への慈愛に満ちたものでしょう。(お臍を見ていると自然に微笑んでしまいますよね。)さらに言えば、生命への慈愛とは、「死」と共に成り立つはずのものでしょう。死がなければ、生への慈愛はあり得ません。「死」を持っていない「表現」は薄っぺらな、その場しのぎになってしまいがちです。

「死」に支えられたものが本当の「生」を歌えるのではないでしょうか。生きとし生けるものへの慈愛に満ちたジャンさんの動きは観た人をより優しくしたように思いました。流行や効果や新しさを追っている人にはジャンさんのパフォーマンスが「古くさく」見えたかもしれません。実際そう言う批評も受けました。しかしその「流行、効果、新しさ」が「流行、効果、新しさ」のためのものであったら何にもなりません。世界最先端のピナバウシュ舞踊団に25年いたジャンさんは、そういう意識を軽く越えているようにみえました。

日常の憂さを「忘れさせてくれる」ものを求めるのではなく、忘れてしまっていた何か大切な感覚を「思い出させてくれる」ものこそが「表現行為」をするときに必要なものではないでしょうか。大騒ぎをしてその場では憂さを忘れても、会場を出ると同じ自分に戻ってしまう。そうではなく、何か大事な感覚を思い出し会場を後にすればその時は来る前とは違う人間になっているのではないでしょうか。

現代社会で生きていくことは確かに大変なストレスです。アンケートやメールでの感想やBBSで「壊れてしまった自分の中のバランスが元に戻りそうです」とか「今必要なのは優しさだ、こういう人たちこそ教育界で必要だ」とかの言葉をいただきました。今回の公演は、外国の有名な人が来て何かをやるそうだから観に行こう、と言うことから大きく進み、ご来場いただいたひとりひとりの日常生活に何かを想い出したり、考えたり、気がついたりする「きっかけ」や「瞬間」を与えられたのではないかと密かに自負しています。