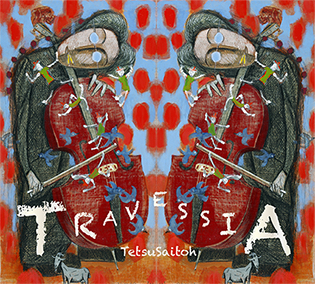

ソロアルバム「TRAVESSIA」SHOPページにて発売中!!!

バッハが軋む。タンゴが軋む。韓国が、黒潮が、軋む。有象無象の 雑音と倍音のなかから、その都度、齋藤徹の音楽が立ちのぼってくる。 — 齊藤聡

TRAVESSIAに届いたCDの感想をご紹介します。

松山晋也(音楽評論家)

大尊敬するベイシスト齋藤徹さんが新作『Travessia』を送ってくださった。この夏の還暦記念リサイタルのライヴ盤。コントラバス1本での半即興的完全ソロ集。自作曲の他ピアソラやピシンギーニャ、バッハなどもやっているが何を弾いても徹底的に齋藤徹の音楽になっている。自筆ライナーも名文。 CDジャーナル12月号(11月20日売り)の私の連載ページで紹介したレヴューもありますよ。以下。 「コントラバス奏者の齋藤徹は演奏技術、表現力、独創性など様々な点において日本で最高レヴェルの音楽家の一人だと僕は長年思ってきた。いわゆるフリー・ジャズ系の演奏者だが、そういったジャンルに限定することなく最高レヴェルの一人、である。という思いを改めて強く持ったのが、新作『Travessia』。昨年還暦を迎えた齋藤が今年7月におこなった還暦記念ソロ・リサイタルの音源集。コントラバスのみで、劇音楽などのオリジナル作品を中心にバッハやピアソラ、ピシンギーニャなど計10曲を独演。自分で編み出した特殊な奏法も駆使しながら繰り出す音色の多彩さにまずは驚かされるが、それ以上に、何を弾いても、どの瞬間にも、コントラバスと人体と音楽が完全に一体化した「齋藤徹という造形物」が眼前に屹立してしまうことに圧倒されてしまう。一つ一つの音楽の背景にあるもの、音楽を音楽たらしめているもの、それが何なのかを極限まで問い詰めたラディカル(根源的)な演奏は、しかし極めて柔らかく芳醇だ。その柔らかさは「愛」と呼び換えてもいい」

*ミュージック・マガジン、ラティーナ、各1月号の個人別年間ベストで、『Travessia』を選出してくださいました!

齊藤聡 (音楽ライター)

齋藤徹『TRAVESSIA』(Travessia、2016年)を聴く。 Tetsu Saitoh 齋藤徹 (b) 2016年7月8日、齋藤徹さんの還暦を記念して、コントラバスソロリサイタルが開かれた(齋藤徹の世界・還暦記念コントラバスリサイタル@永福町ソノリウム)。本盤はそのときの記録であり、撥ねる音、擦れる音、軋む音が、このホールにおける共鳴とともに閉じ込められている。 すぐに聴きたかったのだが、CDが完成してすぐにわたしが入院することになってしまい、イヤフォンではなくスピーカーでしっかり鳴らそうと思い、敢えて病室には持ち込まなかった。明確な理由ではないのだが、コントラバスの筐体の中とホールの中で響いた音であれば、耳の中でのみ響かせるにとどめないほうがよいと思った。 韓国シャーマン音楽、タンゴ、ショーロ、バッハ、ミンガス。即興。バール・フィリップス。ピアソラ。テオ・アンゲロプロス。テツさんが遭遇し、追及してきたものの断面がここにある。ただし、「エッセンス」や「ベスト集成」などというものではなく、あくまでそのときの「一断面」に違いない。何度聴いても音楽が再現としてではなくその場で創出される。 バッハの無伴奏チェロ組曲第六番の中に、テツさんは、韓国シャーマン音楽との重なりを見出したのだという。リサイタルに先立つ、3月25日の横濱エアジンにおける演奏でのことである。ところが、この日、テツさんは演奏の途中で突然「破綻した!」と叫び中断し、即興演奏に移行した。それが具体的に何だったのかわからない(他の人たちにもわからなかったと思う)。本盤には、その中断後の演奏が収められている。 ライナーノーツに、テツさんご自身が次のように書いている。すべてを過程として提示し、この先も過程が積み重ねられていく。それを意思として残してくれたわけであり、嬉しいことだった。 「この出来事にこそ、私の過去・現在・未来における最も大事なものがあるはずなのに、この部分は初めから不採用と決めていて、そんなことは解説にも触れないようにしようとしていたのです。歴史からの抹殺・ねつ造ですね。都合の良いように、良いところだけを選択しよう、という魂胆だったのです。」 帯の文章を書かせていただきました。 コンサート評 齋藤徹の世界・還暦記念コントラバスリサイタル@永福町ソノリウム 2016-07-09 07:06:05 | アヴァンギャルド・ジャズ 齋藤徹さんが還暦を記念して、さまざまなエッセンスを取りだして、ソロリサイタルを行った(2016/7/8、永福町ソノリウム)。 Tetsu Saitoh 齋藤徹 (b) ファーストセット。演奏は、まずオリジナル曲「月の壺」。テツさんは、リディアン旋法(ファが半音上がるコード)に囚われてきたという。その、独特な雰囲気の曲。弓弾きにより、哀しみともなんとも言えぬ情感が刺激される。そして、高柳昌行とのつながりもあってやはり氏の一部をなしたタンゴ、ピアソラの「コントラバヘアンド」。1986年に高柳、富樫雅彦というふたりの頂点と共演しながらも、ブルースやフォービートは自身の体内になくて、若いうちにジャズを「断念」(テツさんによれば、20世紀末の往来トリオは「ジャズの実験」であった)、しかし、特別な存在たるエリントン、ミンガス、ドルフィー。ここではミンガスの「Goodbye Pork Pie Hat」。そのあとに、テツさん自身が「なんということでしょう」と苦笑しながら、バッハの無伴奏チェロ組曲。 セカンドセット。金石出たちとの共演により独特極まりない世界への扉を開いた「ユーラシアン・エコーズ」があった、その韓国シャーマン音楽。最近、かみむら泰一さんと展開しているブラジル・ショーロのノスタルジックな曲。人の喉が震えるようなイメージを喚起する「浸水の森」。再度、リディアンの曲。そしてまた、バッハの無伴奏チェロ組曲、第六番。先日の横濱エアジンにおける演奏では、実は、テツさんはその場において韓国シャーマン音楽との重なりを見出していたのだった。しかし、演奏が途中で「破綻」(テツさん曰く)し、インプロヴィゼーションに移行。枷からの解放が素晴らしかった。また、コントラバスというまるで人の肉体を触っていながら触らないような演奏は、アントニオーニ『愛のめぐりあい』において、女性を触りそうで触らない愛撫を続けた男の狂気=愛を思い出させてくれた。 静寂の中でささやき軋む音の数々。そのつど立ち上がる音楽。ガット弦による音も、「軋み」というもの自体も、綺麗な山を描く周波数のプロファイルとは違うところから発生する音波に違いない。連続的な弓の音であっても、それは振れ幅が大きく、小さな立ち上がりの連なりなのだった。コントラバスというマテリアルを震わせ叩くことによる音波には無数のざわめきがあった。 実はこの日、いろいろと疲弊していて、最初の何分間かは夢うつつ、椅子から転げ落ちそうになっていた(本当に転げ落ちてしまったらリサイタルが中断されて迷惑をかけるだろうな、と馬鹿なことを思いつつ)。一方、テツさんの音楽は、目の前にいる奏者を観て聴いている瞬間に共振し、またそれを無意識に反芻する記憶のなかでも、震えを喚起させられるものだった。どちらが本当なのか、どちらも本当なのだろうな。奥深く豊かな世界を垣間見せていただいた。 バッハが軋む。タンゴが軋む。韓国が、黒潮が、軋む。有象無象の 雑音と倍音のなかから、その都度、齋藤徹の音楽が立ちのぼってくる。 さまざまな地下水脈がある。ジャズ。アルゼンチンタンゴ。 韓国のシャーマン音楽。ブラジルのショーロ。 それらが齋藤徹の身体を通過し、コントラバスを通過し、 弦の軋みやホールの響きとともに、いちど限りの、 ただひとつの音楽として創出されている。 このリサイタルは、齋藤徹という音楽家のひとつの 集大成であり、かつ、通過点でもあった。 聴く者は、そこに、精製され純化される前の、 音のざわめきを見出すことだろう。

近藤秀秋 — Jazz Tokyo 2016.12.4より

今年2016年7月8日に、東京・永福町にある残響の美しいホールsonorium で行われた、コントラバス奏者・齋藤徹のライブコンサートの録音。このコンサートは齋藤の還暦を祝ったものであり、これまでの齋藤の活動を俯瞰したプログラムが組まれた。齋藤が音楽監督を務めたこれまでの舞台作品やインプロヴィゼーションのほか、チャールズ・ミンガスの重要レパートリー、ボッサ以前の独特な文化様相を表象したブラジル音楽、齋藤に大きな影響を与えたであろうピアソラのタンゴやバッハ。オリジナルと並置されたこれら楽曲群は、齋藤の音楽的変遷をたいへん見えやすいものにしており、齋藤徹という大変な才能を知る入り口として最適の録音でもある。しかし本当の価値は、様々な音楽を扱いながらも、演奏の美感として統一されたもの、集約された齋藤の芸術家としての美意識や主張の中にあると感じる。数多くの齋藤の録音を繰り返し聴いてきたはずだが、それでもこの音楽の大変な素晴らしさには改めて揺さぶられた。ゲイリー・カーなどのクラシック系、あるいはエディ・ゴメスなどのジャズ系などの優れたコントラバス演奏を体験した人であっても、バリー・ガイや齋藤徹の演奏には驚きを禁じえないだろう。高い演奏技術のほか、音響のパレット数が最初から違うのだから、当然といえば当然だ。しかし技術研鑽やパレットを増やす事自体ではなく、その音や行為に向かう先が動機としてあるように思える事が、齋藤のパフォーマンスを大道芸的な驚きにではなく、芸術的な感動に導く。音楽に限定されない数多くのパフォーマーや美術家と関わりながら活動をしてきた齋藤には、即物的な音響の快だけには還元できない希求があるのではないか。もしそれが無ければ習慣的な音楽行為や寄り道に迷っても良さそうなものだが、そこは巧みに回避され、行為と音響が常に同一方向に向かう。なぜその曲を書くのか、なぜ演奏するのか、音楽家としてどうあるか、何を身を持って具象するか…こういう所から起こされる音楽は、既にして人間のアクチュアリティに接触する性質を伴うもので、これは既にコントラバシストという形容では表現しきれない領域であり、価値の高い音楽の扱い方といえるだろう。音楽だけでなく、ホールのアコースティックを十分に生かした録音、3面デジトレイ仕様の丁寧な装丁、アートワークなど、音楽以外の様々な点のすべてがプロフェッショナルなCD。

近藤秀秋– Jazz Tokyo 2016.7.9より

今回のリサイタルに於いて、音楽よりも先に心を打たれた出来事があった。コントラバス奏者/作曲家の齋藤徹の還暦を記念したソロ・リサイタルは、彼を慕うミュージシャンらの結成した実行委員会によって制作された。会場は予約だけで全席が埋まる状況となり、リサイタル冒頭、万雷の拍手で迎え入れられた齋藤は、少し照れたようだった。それでも拍手は鳴りやまず、会場は相当長い時間、拍手で埋め尽くされていた。この状況は、私なりに感慨深いものがあった。これまでの齋藤のアーティストとしての振る舞いや活動歴に対し、私なりの印象があるからだった。

プロとしての齋藤のキャリアのスタートはジャズであり、フリーインプロヴィゼーションである。日本ではポピュラリティを獲得したジャズですら、齋藤が関わったのは井野信義の紹介で加入した高柳昌行グループや富樫雅彦グループへの参加であって、どちらも先鋭であり、音楽面における高評価とは裏腹に「売れない」音楽だった。私自身が高柳に深く入れ込んだ頃があるのだが、その時に批評家の故・副島輝人に言われた事がある。「近藤君、僕も自分でレーベルを作って何作も世に紹介してきた。近藤君が大好きな高柳のレコードだって出した事がある。でも、高柳のレコードですら、100枚や200枚程度しか聴いて貰えないんだよ。私もフリージャズに身を捧げてきた人間のひとりだが、フリージャズを志すなら覚悟した方がいい。」日本のフリージャズの状況に関しては、私に作品発表の機会を与えてくれたP.S.F.レコードのオーナーも似たような事を言っていた。P.S.Fは、自ら音楽誌を刊行して積極的にこれらの音楽を紹介し、ファンを開拓した。海外における日本フリージャズにたいする眼差しに至っては、P.S.F. がひとつの軸となった感すらある。それでも日本の音楽状況だけはどうにもならなかったと感じたそうだ。齋藤のキャリアは、こうした「社会的には極度にアンダーグラウンド」な音楽シーンから始まった。そして、デビューからしばらくの齋藤も、彼の先達と変わることなく(音楽も言動も)挑戦的に振る舞っていたように見える。デビューから90年代半ばあたりまでに齋藤が発表した録音作で、齋藤はセルフライナーを書く事が多かったが、そこからは真摯な音楽探求のほか、外連味、苛立ち、そして強いプレイヤー気質などを読み取る事が出来る。怒りや攻撃が初動にあったのではないかとすら感じる。だから、私個人としては齋藤とその音楽を尊敬しながら、このコンサートのように多くの人に温かく迎え入れられるとは予想していなかった。真理よりも協調を優先する社会構造下では、本質を鋭く問う人はアウトサイダーとなりやすい。しかし齋藤のような振る舞いをしてきた文化人の仕事を理解し、その価値を共有し、そこに拍手を送る人が、実際にはこれだけいたのだった。齋藤がこのリサイタルの為に綴った言葉から引用すれば、「1に経済、2に経済、3にも経済と自信たっぷりに連呼する首相の居る我が国では、認めがたい」もの、ここに意味を感じ共有する文化が、実際には存在していたという事に、私は感動したのかも知れない。

さて、実際の音楽について。前述のとおり、私にはこのコンサートに対するジャーナリズム的な意味での批評が出来ない立場にある。ただ、もし齋藤徹という一人間の奏でる音楽に触れた事のない方々に、言葉で何らかの有益な情報を伝えるのであれば、まずは齋藤の演奏のあり方が真っ先に伝えられるべきではないか。だから、コンサートレビューというよりも、齋藤の演奏と音楽に話を若干シフトして私なりの感想を伝えてみたい。齋藤は、音楽の根本に、音それそのものの直接的な感触が内包している強烈な説得力に惹かれている音楽家であると感じる。強烈なアルコなど、齋藤のファンの多くは、音楽以前に、その音のあり方に圧倒されているのではないだろうか。音楽とは、本来は音響に直接向うもので、そうであれば音響の最善を探求したものであるほど価値が高まるのが理屈だ。ところが、職業化した音楽という現状においては、この当たり前を果たす事が容易ではない。ブッキングされた期日までに楽譜を演奏出来るようにし、解釈を考え、曲を体に入れ、数回のリハーサルのうちにアンサンブルの不具合を潰す。この繰り返しの中で、発音の強靭な表現は後回しにされるどころか、既に忘れ去られているようにすら見える。こうした状況の中で、齋藤は、もっと根本的な「音そのもの」から音楽を立ち上げているように感じる。裸ガット、フレンチ持ち、両手ともに発音源に直接接触し且つ西洋音楽が排除してきた筈のノイズが多く組み込まれたコントラバスという楽器の選択…今回、齋藤のリサイタルを観て最初に感じたこれらの特徴は、すべて発音にフォーカスされた事項である。

そして、齋藤において、楽器と音楽は不可分の関係にある。楽器というものは、大概において何らかの作曲システムに合致して作られている。ピアノであれば、オクターブ12分割かつ7音音階を想定した白鍵と黒鍵の配置が施されている。ところが、音楽を形成する音響は、そういう何らかのシステムに還元しえるものではない。ほとんどすべてのアコースティック楽器は、打つ、叩く、擦るといった発音を行うことが出来、それらの音は音楽的に組織化できるもので、少なくともサウンドパレットが飛躍的に増すというメリットがある。ところで、ピアノの鍵盤奏だけで、これらを果たす事は出来るだろうか。もし音楽システムから音を立ち上げるのではなく、音から音楽システムを立ち上げようと構想したら、何が起きるか。恐らく、自分が扱うことになる楽器そのものの発音の可能性をすべて調べ、それを演奏システムに纏め上げる事から始める事になるだろう。そして、キャリアのどこかの段階で齋藤はそれを行った。弓を2本使えれば、ソロにおける対位法の可能性が開ける。弓奏時に左手でピチカート出来れば、バス声部を含む音楽の可能性が開ける。駒を挟めれば、フラジオの発生箇所を倍にする事が出来、更にそこに弓の2本使いが出来れば…ボディを打てれば…ある楽器という前提を突きつめた先に、その楽器が決定づける所の最上の表現枠と、それを前提とした音楽が立ち上がる。今回のリサイタルにおいても、通常のクラシックやジャズやタンゴを聴いているだけではおよそ出てくる事のない「楽器と一体化された音楽」が鳴り響き続けた。バッハやミンガスやピアソラの楽曲を演奏する時ですら、そうであった。それは飛び道具ではなく、探求された発音と、楽器の可能性から導かれるアンサンブルの交点に生まれた必然として鳴っていた。そしてこのような立ち上がりを見せた音楽が、見事に身体化されている。私が齋藤について書く資格がないと言ったのは、特にこの点において「批評」出来る立場にないという事なので、ここで多くを語る事は出来ない。しかしプレイヤーの立場から一言だけ言うと、演奏のうち非宣言記憶として組み込まれた部分の身体化レベルは敬服に値するもので、演奏者としてはこの点に最も惹かれる。齋藤の音楽的なパースペクティヴについて。齋藤(あるいは齋藤のような音楽家)がポピュラリティを持ちえないのは、その音楽レベルが低いからでもエキセントリックであるからでもなく(現実はその逆だ)、その音楽を理解するにはある程度以上の知識と帰納/演繹能力が必要となるからではないかと思う。単純な例をあげれば、齋藤が対象としている音楽の範囲の広さをどのようなフレームから理解して良いか分からない人はいるだろうし、それは音楽ライターですら例外ではないのではなかろうか。音楽に対するパースペクティヴにおいても、齋藤は演奏と同じような観点から音楽を追っているように思える。「ジャンル音楽」ではなく、「音楽」を追うからそうなるのだと思う。そしてそれぞれの音楽に対する探求に、音楽に対する敬意を感じ、そこに独りよがりの印象がない。齋藤がこの日のMCで語った「私にはジャズの4ビートの感覚がない」という発言なども、深い歴史を持つそれぞれのジャンル音楽に対する敬意、誠実さ、あるいは畏怖のあらわれのひとつだろう。そして、この誠実さがもっと具体的にあらわれていたのは、言葉以上に音であったように思う。今回のリサイタルは、音楽人としての齋藤の自己音楽史を振り返るようなプログラムで、インプロヴィゼーション、ジャズ、東アジア音楽、タンゴ、ショーロ、バッハ、舞台作品のために書かれたオリジナル曲などが奏でられた。これら様々な地域音楽における音には歴史があって、マイナーコードをひとつ奏でるのであっても、音の出し方が違う。その背景に膨大な歴史と背景があるためである。音階などにも同様な事が言えて、そこには地域の情緒や価値基準などが染みこんでいて、実はどのように演奏しても鳴るわけではない。それを「あのように」鳴らす事が最善であるかどうかはまた別の話だが、しかしまずそこに身を持ってアクセス出来なければ、その音楽が伝えている所のものなど到底理解できないのではないか。この点において謙虚なのであり、謙虚かつ真摯であるからこれほどの境地に至っているのだと思う。だから、現状の日本の音楽文化では異端と言われてもおかしくない位置にいる齋藤の奏でる音楽は、音楽という歴史の中ではこれ以上ないほどの正統さで響く。多文化の衝突するこの時代に、歴史的な積み重ねの果てに洗練を極めた音楽を選別して分け入る。コンテキストからC音を使い分けるレベル(本当はそれ以上なのかも知れない)にある音楽家を、ライターの腹ひとつで決まる比喩的な文学的表現で崇めたり乏したりする事は出来ない。現実として具体的に、そういうレベルにある音楽家なのである。それは即興演奏ですらそうで、即興における齋藤の共演者がバール・フィリップスやレ・カン・ニンらであった事は、偶然ではないだろう。彼らと同じステージに上がる資格のあるプレイヤーが、今の日本にどれぐらいいるだろうか。今回のリサイタルに関しては、これを音楽史上に照らし合わせて位置を与える所まで行わないと、コンサートレポートとしては片手落ちだ。しかしそのためには批評を行わなければならず、それが私には許されていない。しかしこれだけの見事なコンサートであれば、恐らく音楽ライターの誰かがその役割を果たすであろうから、私の仕事はここまでとさせていただきたい。到底及ばぬ後輩のひとりとして、これだけの演奏の高みに身を持って達した先輩がいる事に、率直に感動した。最後に。フォルムやサウンドイメージだけをフォーカスしがちな録音物という形態では、齋藤のような音楽のあり方の魅力は見えにくい。齋藤のようなスタンスの音楽家の場合、音楽だけでなく、なぜそうするのかという芸術家という生き方自体も、観る人に重要な示唆を与えるかも知れない。そして、齋藤だけが演奏家の宿命から逃れられるわけもなく、齋藤自身が納得できるパフォーマンスを出来る時間は、いつまでも残されているわけではない。私には、触れようと思えば触れられたにも拘らず、神懸りの境地にいた頃のジュリアン・ブリームの演奏に触れる機会を逃した後悔がある。特筆に値する演奏者というものは、ある時代ある文化に、それほど多くいるわけではない。一度、直接に齋藤の演奏に触れる事を薦めたい。

大西直子(箏演奏家・作曲家)

朝から何度も聴いています。 斎藤徹さんの音がとても温かく豊かにひびきます。 幸せなのです。 ・・・・・・・・ 早速聞かせて頂きましたが、予想を超える素晴らしい作品に興奮し、深夜にも関わらず一気に最後まで聞いてしまいました。 これから更に何度も聞いて深まってゆく素晴らしい作品になりそうです。

助川太郎(ギタリスト)

徹さんの文章みたいに、裸の魂のまま、こちらの心に飛び込んで来ます。 私の感性と文章力では表現できませんが、なんだか涙がでてきます。いつか、生で聴きたいです /

相田英子(書家)

斎徹 徹「TRAVESSIA」 徹さん、素晴らしいです! 凄いです! ほんと凄いの! CDのジャケが浮かぶストーンアウトやインヴィテーション、そしてバロンミンガス、あっ、ミンガスの音、サウンドだ!って。 久しぶりのこの胸のザワザワ感、ドキドキ感、もう破裂しそう! Bassソロといわれる全てのアルバムを聴いてきたわけじゃないけれど、そんなにいっぱい知っているわけじゃないけれど、今までベースソロの一番のアルバムは、バールさんのジャーナルヴァイオリンだった。 これを超えるものはない、と思ってきた。 超えるとか、そういう問題じゃない、と言われそうだけど、でも素晴らしいのです。 言葉が拙くて、ほんと情けなくなってしまうけれど、久しぶりに胸が高揚し震えている。 還暦コンサートにどうしても行けなくて、でもこうやって徹さんがその時に来られなかった人にも聴いてもらえたら、と制作してくれたことにすごく感謝です。 徹さんは戦えます! いや戦い抜く! 絶対! 息をつきながらでも戦い抜く! これを聴けばわかる。 大丈夫!!

鈴木ちほ(バンドネオン奏者)

ソノリウムで聴いた時、身体の細胞がボワーっとなったあのライブが形になった!嬉しいです !齋藤徹さま200%つまってます。 すんばらしいCDじゃけんこうみぃ。

伊藤 嘉英 (ワインバープレゼンチオーナー)

傑作です♪♪♪ プレゼンチのヘビーローテーション入りしてます

渋谷 英利(ギタリスト・ボーカル)

どんな状況下でも前へ前へ進み続ける斎藤徹さん。去年7月8日の還暦記念ライブ作。今の斎藤徹を思いっきり体感できます!是非!!

Kei iloveyou(デザイナー・歌手)

霧の中の風景で、母と逢いました。愛にふれました。 人の時とは永遠ではないけれど、わたしがどんなに苦労をしても到底味わうことできないことを体験しました。是非 ✨体験くださいませ。

伊藤亜紀子(フラメンコダンサー・プロデューサー)

生田 信一(リスナー)

齋藤徹さんの去年の還暦祝いのソロコンサートの音源が発売され、早速注文しました。僕は、幸いなことにこのコンサートの空間に居合わせることができたのですが、涙ものでした。ピアソラからミンガス、バッハなど、1台のベースから奏でられる芳醇なリズム、旋律、パフォーマンスに酔いました。 素敵な音楽空間! ホントに音が伝わる空気をビシビシ感じることができたコンサートでした(こんな経験はじめてかも)。CDではどれくらい感じることができるのか、到着するのがワクワク(^^)