タンゴのコントラバホでは1拍目に向かってずりっと下から目的の音へすべらすポルタメント(グリッサンド)をかけることが多いです。その1拍目で全体が解放されます。ジュンバというタンゴの2ビートを生み出したオズワルド・プグリエーセさんのオルケスタでは2拍目の重低音(彼のピアノの左手はげんこつでした。)に促されて1拍目にバンドネオンで音を出します。アルトゥーロ・ペノンさんに習った時その音を身近に聴きましたが、それはほとんど実音では捉えられないノイズの塊で、蛇腹からだされるブエノス・アイレスの下町の風そのものでした。このジュンバというリズムは2ビートのエッセンスを抜き出したようなものなので、一回でも体験すると忘れることが出来ません。ピアソラも最後期にはこのジュンバを多用していました。同じく2ビートのエッセンスであるお隣ブラジルのサンバにも通底しています。タンゴとサンバの共通項は全く話題にもなりませんが、ここに一端があるように思います。実際プグリエーセは「コパカバーナ」という興味深い演奏をしています。

プンムルノリ【風物ノリ】(サムルノリの楽団)のチョン・チュルギさんはシャーマンの家系ではありませんが、全国のシャーマンを訪ねその音楽を学習し、話を聞いて回っているたいへん貴重な人材です。彼は踊りも得意で頭に付けた紐をグルグルと踊りながら回します。それがまさに「溜め」を解放し永遠に続くリズムに身をゆだねるような踊りでした。どんどんと大きくなり、人間に抑制が効かないほどにまでなる円運動を聴衆はハラハラしながら見守るのです。頭に付けた造花を踊りながら開かせる特殊な技も持っていました。(性的な暗示だそうです。その方面はとってもあっけらかんとして開放的です。大陸なのです。)

今回フィーチャーする箏・17絃はシンプルでたいへん素晴らしい楽器ですが、意外な点がいくつもあります。特にビックリしたのは弦の配列です。楽器というものは自分の身体に近い方に低音があり、身体から離れるほどに高い音になると暗黙の内に思い込んでいました。基本が自分の身体近くにあり、それを元にして、より高い倍音が遠くへ遠くへ飛んでいくという印象からきているのでしょう。しかし、箏は逆でした。一番手前に最高音があるのです。身体に食い込むように高い音になっていくのです。グリッサンドは高音→低音、低音→高音 交互(さらりん)とあるようです。(高い音を巻き込む普通のビブラートの他に低い音を巻き込むビブラートがあることもたいへん興味深いです。)

「ストーンアウト」を作曲したとき、17絃の最低音へのグリッサンドを思いついたことで曲が成立したと言えるかもしれません。17本の弦を通過する長いグリッサンドの到着点を最低弦にし、韓国ビートの1拍目に当てはめたのです。地面へ向かって下降する角度をすべっていって大地へ音を投げかける。その音(願い)が大地を経巡って再び地上に現れ、大きな円を描いて身体へ戻ってくる、そしてそれを循環させる、という方法です。

呼吸法・身体の使い方も箏の世界は独特でした。息を止め,微かな気配を感じつつ演奏するのが箏演奏の伝統的な美学のようです。それは素晴らしいことです。何十人もの巨大箏アンサンブルでも指揮者などはありえず、リーダーの微かな息遣いや肩の動きで一糸乱れぬアンサンブルが可能なわけです。

初演をした箏ヴォルテックスはこの点でかなり苦労したようです。いままで汗をかいたことがないのに大きく呼吸をすると汗をかくのでビックリした、と言っていました。オンバク・ヒタム@座高円寺用のライブとして螺鈿隊と演奏した時に共演予定の田中泯さんが聴きにに来られ「箏奏者の身体の使い方」についてご感想をおっしゃっていました。

違う方法を二つながら持つことは良いことか悪いことか分かりませんが、今回もやってもらおうと思っています。

千野秀一さん・高橋悠治さんの即興演奏(二人ともピアノですね)は、「溜め」が感じられません。しかし二人とも素晴らしい。溜めも持たず、用意もせずに、気配もださずに繰り出される音のスピード感は何にも代えがたいものがあり、世界で類を見ないものかと思います。思い出したのは古武術です。日本の古武術も溜めやねじりや用意なしに繰り出すことが極意のようです。(これも聞きかじり)

能の小鼓の久田舜一郎さんによると、最初期の能はたいへん躍動的で旋回したり飛び上がったりしていたと言います。その能が今のような摺り足、静かな激しさとでもいうスタイルになったこととも関わることでしょうし、舞踏にも言われる「日本的」ということとも関わりそうです。

このあたりも今回のコンサートで一つのトピックになることになったら面白いと期待しています。

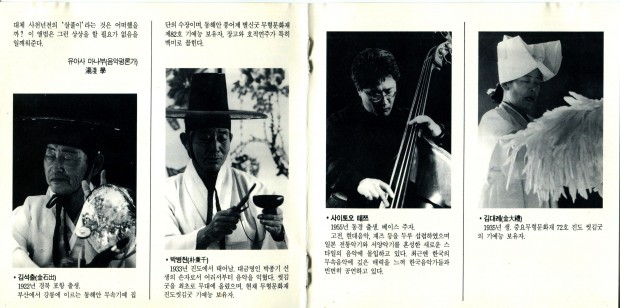

写真は珍島録音によるサルプリ集です。金石出・朴秉千・金大禮、こんなに濃い人の間にはさまることは空前絶後に違い有りません。ある意味「三大シャーマン」です。解説が湯浅学さんであることも懐かしいし嬉しいです。

日本の「間」ということは、リズムの溜める溜めないということと関わる部分が何かありますでしょうか(違う時間の切り口と捉えたほうがよいのでしょうか)。以前、徹さんとのデュオだったように記憶しますが、はじめて久田さんの演奏をお聴きした時に、質問したくてできなかったことです。

yosakuさま

コメントありがとうございました。「間」と「溜め」は大いに関係すると思います。久田さんと共演していると「イヨ〜〜」という声と小鼓の「ポン」の関係は、究極的な「溜めと解放」であるかと思います。久田さんは50年間あまりの緊張・弛緩を繰り返しているからでしょうか、何回も心臓で倒れています。それでも止めません。小鼓奏者は全員右耳は極度の難聴(「一年中蝉が鳴いてます」と戯けます)。能は本当に激しい芸ですね。

激しさと静謐、これが彼のそして能のたまらない魅力です。おそらくシテもそうなのかと思います。

久田さんと最初に共演したのが阪神淡路大震災のチャリティコンサートでした。前列に久田さんと笛の方が、後列にバール・フィリップス、もう一人の外国人ベーシスト、吉澤元治さん、そして私でした。久田さんの「イヨ〜〜」に対してすぐさま反応する二人の外国人。それは、あたかも久田さんとの対話を試みようとしている感じでした。しかしここは「対話」ではない、と私は直感し、無音で待ちました。何回も待っている内に演奏が終わってしまいました。イヨ〜で溜めてしばしの間を経て「ポン」で解放する。この時の「間」こそが大事なのだと思います。それは無音ではなく、静止でもなく、内では激しく動いている、そんな感想です。余りに強烈な体験だったので翌日、半壊したビルでの彼のコンサートに押しかけデュオをやらしてもらいました。私の爪は割れ、血が飛びました。それからのお付き合いになります。

まだまだよく分からないことだらけです。久田さんのことを知れば知るほど謎が深まっています。このコンサートでもいろいろと体感したいと思っています。(ストーンアウトの中に「間」を多用している部分があります。)