韓国の銅鑼(チンとジンの間の発音)がとても好きだ。決して派手に鳴らされることはなく、その音は低く伸びる。ミュートした音の中からアクセントを出す。乗せた膝からは深い振動が身体を伝う。

ケンガリ、プク、チャング、チンの四つをサムル(四つの物の意味)と言い、ノリは遊び、それを合わせてサムルノリという。チン以外の三種は、良いのだが、遠い気がし、初めからチンのファンだった。何年かの間に、いくつも作ってもらった。手軽に手に入るチンはやはりそれなりの音しかしない。金石出さんなどに紹介してもらって作ってもらう。(珍島のシャーマン、キム・デレさんのチンは持つ紐が髪の毛でできていた。)

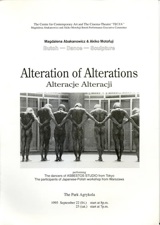

雑多な音楽情報にまみれている私は、すぐに「いろいろな大きさのチンを作り、合奏したらどんなだろう」と発想してしまう。無理を言って作ってもらった私のコレクションがこの写真だ。

ご満悦で何回か試みたが、想定したほどの効果は得られないのだ。(ほらっ、また効果を狙っている下品な私がいる。)なぜだろうと考える。楽器の形は謂わば「最終形」。この形、大きさ、素材がすべて幾多の実験を経て残った尊い「最終形」なのだ。

お恥ずかしい話、かつて私は、コントラバスの形を変えたいと思ったことがある。私が出したい音にフィットした形、移動しやすい形、を夢見た。しかし、何一つうまくいかない。この形にこそ、神が宿っているのかもしれない、と推量した。後になって、「楽器というのは形が変わらないことがすばらしい、その変わらないものをいろいろな人が演奏するからおもしろいのだ」という主旨のことを古武術の甲野善紀さんの著作で発見した。

これはアスベスト館のポーランド公演(アバカノヴィッチとのコラボレーション)演目の一場面。私は何とかチンを使ったシーンを作りたかった。数をそろえることがむずかしく、美術担当の美術家は自作しようとしたが、どうにもできない。やはりあの大きさ、形、素材にすべてが凝縮されているとの答え。結局、買い求めた。異形のダンサーが退場する時に打ち鳴らされたチンがワルシャワの夜の寒空にどこまでも響いた(野外公演だった)。このシーンが翌朝の新聞の一面を飾った。

ちなみに千野秀一さんが音楽を担当した「赤目四十八瀧心中未遂」(荒戸源次郎監督・車谷長吉の直木賞受賞作を映画化)の録音を手伝ったことがあった。予定の何曲か無事録音した。そのあとで、気まぐれに録音したこの5種のチンの合奏が気に入られ、何カ所かで使われている。