事務事務事務な日々を送っています。

まず、自主レーベル「TRAVESSIA」立ち上げ、「橋」という意味のポルトガル語です。ロゴ。

そう、ミルトン・ナシメントの初期の傑作の題名を使わせていただきました。明日への橋、過去からの橋、と若い声(良い意味です)で歌うミルトン、いつ聴いても素晴らしいです。何かと何かを繋げることこそが私の仕事だと気がついてから、いつかは使ってみたい言葉でした。第一作CDは今年、3月1日にplan-Bで演奏したライブ。今井和雄さんと一年以上続けているデュオ企画「100歳の軌道」にゲストで来日中のミッシェル・ドネダが加わったもの。完全なインプロです。この日はミッシェルの初孫 サロメちゃんの生まれた日でもありました。ミッシェルとはもう10年以上の共演歴がありますが、彼と私の音の重なりが新たな段階に入ったことを音がでるやいなや感じました。インプロをやっていて感じることは、自分の音ではあっても、自分のものではない。その音がどこにいるのかは、自分では決められないということです。ほかの演奏家との共演だと、音と音が複雑に反応し合う。自分たちはその様子に立ち会うといった感じ。長年の仲間との再会は、その点よりおもしろい。「あ、そうか、自分の音は今ここにいるのだ」とお互いわかる。妙な言い方ですが、二つの音がこれからどこへいくのかを見守りたいな、と思いました。

デザイン等は若い美術系の女性二人が担当しています。私の思ってもみない展開を期待しています。

そして、9月に予定しているジャン・サスポータスさん(ダンス)とのツアーブッキング。

ピナ・バウシュ舞踊団のソロダンサーです。アルモドバル監督の「Talk To Her」(アカデミー脚本賞)の冒頭での「カフェ・ミューラー」で椅子を片付けるダンスをしている彼です。「世界で一番哀しい顔」と評判を取りました。27年間250回はやったと言っていました。

2年前に出会って、ツアーをやろうと即決したのですが、私の耳の病気、ピナのスケジュールで2年経ってしまいました。成熟した「おとな」の表現というのでしょうか。ジャンルに頼ることなく、一人で立っている感じがとても素晴らしいダンサーです。今年は是非ということでブッキング。企画書を作っていて、音とダンスのことをあらためてまとめることになりました。たとえば、こんな文を書きました。

「都会には自然がなくなりました。人間が本来必要としているもの、そこから来て、そこへ帰って行く所、それが「自然」です。ここで視点を変えてみましょう。この人工的な都会での一番の自然は何でしょう?それは「人間の身体」ではないでしょうか。サスポータス氏は長年身体の研究をしてきました。合気道にも造詣が深いです。

生身の身体は、CG(コンピューターグラフィックス)のように動きません。しかし肉体の限界こそが長所となり、想像力の無限の可能性の元となるのです。それは齋藤氏のコントラバスにも同じことが言えます。木材(胴体)と腸(ガット弦)、馬のしっぽ(弓の毛)、と松のヤニという自然素材のみで音を出すこの楽器には、シンセサイザーやエレクトロニックのような効果音は出せませんが、アナログ楽器の限界を長所として見直すことからエレクトロニクスを超えた音色さえ生まれます。「効果」を安易に求めず、自らをしっかり見直すことで大きな「効果」が得られるという現在忘れられがちな世界を表出します。」

「踊りの振る舞いは「探す」仕草であり、音は本来「呼ぶ」行為だ、という言い方がとても好きです。この二人はまさにそうした行為をしていると確信します。ジャンの探す仕草の指先や視線の先と、テツの呼ぶ音の行き先がどこかで交差する、そこに驚きの世界が現出するでしょう。人間(ヒューマン)の本来の意味であるユーモアあふれる舞台によって、日常のイヤなことを「忘れさせてくれる」ことを軽く飛び越えて、日常に忘れていた大切なものを「思い出させてくれる」そういうステージが期待できるのです。」

ご期待ください。

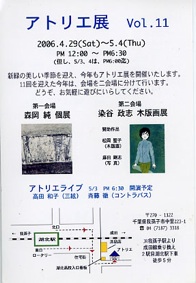

こんなデスクワーク、電話連絡の日々に昨日は高田和子さんとリハーサルでした。5/3に高田さん芸大時代の友人の画家アトリエでデュオをします。

詩人野村喜和夫さんがご自分のことを「国語、国文学的身体」といっていましたが、高田和子さんは「三絃的身体」です。お会いするたびに清々しい気持ちになります。もちろん卓越した三絃、拘りのない音楽性と冒険心、大きなミュージシャンシップゆえのことでしょう。三絃で聴く私の作ったメロディには毎回少なからず驚かされ、違う可能性を見いだします。今回はお互いのソロ、デュオの構成。なんと、ビオレータ・パラの「ありがとう命」(よく「人生よありがとう」と訳されています)を高橋悠治さんの編曲で歌ってくれます。わたしにとっても思い出深い曲。楽しみです。